Dürfen Historikerinnen und Historiker Gefühle zeigen? Ja, sie dürfen und sie sollen es sogar, denn Arbeit mit historischen Quellen heißt auch, Menschen und ihre Erinnerungen in die Forschung mit einzubeziehen – und sich bei aller nötigen wissenschaftlichen Einordnung davon berühren zu lassen.

Das haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dokuzentrums Reichsparteitagsgelände und des Museums Industriekultur beim gemeinsam organisierten Erzählcafé am Weltseniorentag erfahren: Am 1. Oktober 2025 konnten interessierte Seniorinnen und Senioren mit Hilfe von mitgebrachten Erinnerungsstücken ihre Kindheit wieder aufleben lassen. Veranstaltungsort war das neu eröffnete „Café Arthur im Dokuzentrum“, das von der Noris Inklusion betrieben wird.

Dr. Thomas Eser, Leiter der Museen, begrüßte die Gäste und eröffnete zusammen mit Monika Dreykorn, Leiterin des Museums Industriekultur, und Dr. Imanuel Baumann, Leiter des Dokuzentrums, das Erzählcafé.

Wie kommen Museen mit Menschen in Austausch?

Das Erzählcafé des Museumsverbunds sollte ein Test sein: Erreichen wir die Zielgruppe? Klappt es, dass völlig unterschiedliche Menschen untereinander und mit dem Museumsteam in einen Austausch kommen? Und was kommt am Ende dabei raus?

Die etwa 20 Menschen, die sich bei Kaffee und Kuchen eingefunden hatten, wurden auf drei Sitzgruppen aufgeteilt, deren Tische liebevoll mit Erinnerungsdüften und -gegenständen dekoriert waren: Lavendel und Rosenduft, Penaten Creme und Echt Kölnisch Wasser.

Das Erzählcafé beginnt

Nach der gegenseitigen Vorstellung bei Schmand-Birnenkuchen und Apfeltarte wurden die mitgebrachten Schätze hervorgeholt: Das Erzählcafé konnte beginnen! Und schon bald änderte sich die Stimmung im „Café Arthur“ spür- und hörbar, es entstand eine Atmosphäre konzentrierten Beieinanderseins.

Am Tisch „Echt Kölnisch Wasser“ hatte Gabriel, der jüngste in der Runde, der gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr im Museum absolviert, seine Pfadfinderuniform und viele Kindheitserinnerungen aus der brasilianischen Heimat dabei.

Nach intensivem Austausch an allen drei Tischen lagen schließlich Schmuck, bestickter Stoff, selbstgebastelte Puppen, ausgeleierter Hüpfgummi und abgegriffene Fotografien neben geleerten Tellern und Gläsern. In der Luft schwirrten jede Menge Gedanken. Mit aufgewühlten Erinnerungen und offenen Fragen wollten wir unsere Gäste aber nicht gehen lassen. Zum Abschluss fassten deshalb die Moderatorinnen und Moderatoren zentrale Themen, Gemeinsamkeiten der offengelegten Erinnerungen, besondere Objekte und bewegende Momente an ihrem Tisch noch einmal zusammen.

Bewegende Objekte und Geschichten

Monika Dreykorn, Leiterin des Museums Industriekultur und Dr. Astrid Betz, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Dokuzentrum, am Tisch „Penaten Creme“:

„Trotz Erinnerungen an Krieg, Überleben im Luftschutzkeller und Betreuungspflichten für zehn weitere Geschwister wurde sich in unserer Gruppe an die Kindheit insgesamt als glückliche Zeit erinnert, die auch viele Freiheiten ermöglichte. Vielleicht machte gerade diese Kombination resilient für manches, was später im Leben an Herausforderungen kam.

Familie, dörfliche Gemeinschaft, und altersgemischte Freundesgruppen wurden positiv erwähnt und wir fragten uns, ob dies heute, in Zeiten von Kleinfamilien und großstädtischem Rückzug ins Private noch so ist, in denen das gemeinsame „Spielen auf der Straße“ eher wegfällt. Schöne Traditionen mit Tanz, Musik, Handarbeiten und Festen waren genauso Gesprächsstoff, wie einfache Spiele wie Hüpfgummi und „Fangerles“.

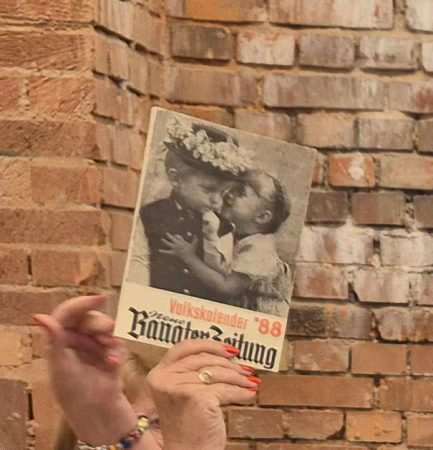

Am Tisch „Penaten Creme“ wurden die alten Fingerspiele direkt ausprobiert, Handarbeiten gezeigt und ein Objekt der Banater Schwaben hochgehalten: Der Volkskalender (re.) mit der Fotografie ihres Sohnes ist das einzige Erinnerungsstück, das die Besitzerin aus ihrer ehemaligen Heimat noch hat.

Dr. Alexander Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dokuzentrum, und Praktikantin Ida Sturm am Tisch „Lavendel und Rosenduft“:

„Bei uns ging es unter anderem um Gewalterfahrungen in Elternhaus, Schule und Kirchengemeinde. Rüde Erziehungsmethoden gehörten in der Not der Nachkriegszeit in Nürnberg St. Leonhard zum Alltag. Alle Zeitzeugen mussten schon früh arbeiten gehen. Trotzdem war auch hier mit den mitgebrachten Gegenständen viel Positives verbunden: Ein Poesiealbum erinnert an die ersten Freundinnen oder die jetzt schon über 70 Jahre alte Puppe an die Kindheit. Sie sitzt heute noch immer unversehrt zu Hause in der Wohnung.

Zum Gruseln und Schmunzeln– Die Mode der 1970er-Jahre

Ein Foto von 1971 zeigte eine Teilnehmerin als junges Mädchen in einem schönen Sommerkleid mit schwerer Winterjacke, weißen Strümpfen und braunen Schuhen. ‚So entsetzlich musste ich mich anziehen!‘ empörte sie sich und ‚Das habe ich gehasst, auch die Zöpfe, die mich zur Außenseiterin in der Klasse gemacht haben.‘ Und dennoch: Das Kleid war wunderschön und aus dem typischen Perlonstoff der 1970er-Jahre, von dem sie ein Stück mitgebracht hatte. Es war dann auch mitbestimmend für ihre spätere Berufsausbildung zur Textildesignerin.

Die Gegenstände waren ein guter Anstoß sich über die eigene Kindheit mitzuteilen. Es war ein spannender Nachmittag mit der überraschend großartigen Erfahrung, dass man auch mit bisher unbekannten Menschen in interessante Gespräche kommt.“

Am Tisch „Lavendel und Rosenduft“ lag Positives und Negatives nah beieinander. Vorne links liegt der mitgebrachte Perlonstoff als Erinnerung an die Mode der 1970er-Jahre.

Die Organisatorinnen Jana Schmid vom Museum Industriekultur und Daniela Harbeck-Barthel vom Dokuzentrum am Tisch „Echt Kölnisch Wasser“:

„Bei uns zogen sich die Themen ‚Beziehungen‘ und ‚Gefühl‘ durch die Gespräche: Alle Objekte erinnerten an liebe Personen und den schmerzhaften Verlust dieser Menschen. Es ging allerdings auch um die Abwesenheit von Objekten, etwa weil hartherzige Traditionen oder Flucht und Vertreibung die Mitnahme von Erinnerungsstücken an die Kindheit verhindert haben.

Trauer und Erinnerung in einer alten Fotografie

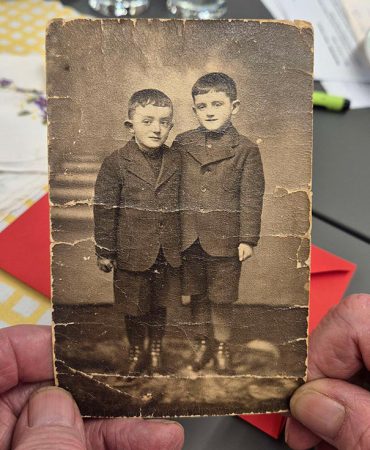

Ein von Hans Uhlmann mitgebrachtes Foto zeigte ihn und seinen Bruder als Buben. Der Vater hatte es an der Ostfront immer bei sich und die Heimatadresse auf die Rückseite geschrieben. Er war am 10.5.1945 erschossen worden. Als er aufgefunden wurde, hatte jemand die Fotografie gemeinsam mit der Todesnachricht an die Familie nach Franken geschickt. Die hat sie aufbewahrt und wie einen Schatz gehütet. Das Foto ist für die Geschichtsforschung ein bedeutendes Relikt, das wir im Museum demnächst digitalisieren werden.“

Puppen und Fotografien fehlten an kaum einem Tisch. Das mittlere Bild zeigt das Foto, das Hans Uhlmanns Vater bei sich hatte als er Ende des Zweiten Weltkriegs starb und das vom Finder mit der Todesnachricht nach Nürnberg zurückgeschickt wurde.

Das erste Erzählcafé der Museen der Stadt Nürnberg war ein gelungener Beitrag zum Weltseniorentag. Das würdigte kurz vor Schluss als Überraschungsgast auch Wolfgang Fieger, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenrats Nürnberg, bevor Dr. Imanuel Baumann allen Beteiligten dankte.

Kritisch diskutiert haben wir im Anschluss nur die Frage, ob wir die Zielgruppe der älteren Menschen wirklich erreicht haben. Da ist noch Luft nach oben, denn vielfach können Seniorinnen und Senioren sich nicht mehr ohne Hilfe auf den Weg zum Museum machen. Eine Lösung könnte sein, Museumsangebote direkt in Senioren- und Pflegeheimen zu veranstalten.

Museen als Orte für Gespräch und Offenheit

Der durch unsere Einladung ins „Café Arthur“ initiierte Austausch über Generationen, Milieus und Prägungen bunt zusammengewürfelter Menschen hinweg hat durchweg funktioniert. Die damit verbundene Erzählzeit ermöglichte die von vielen älteren Menschen ersehnte gesellschaftliche Teilhabe. Im Gegenzug zeigte die Offenheit der Gäste das Vertrauen, das Menschen in die Museen als „dritten Ort“ setzten, an dem ein differenzierter und geschützter Austausch möglich ist.

Das Erzählcafé „Schätze aus der Kindheit“ war schließlich auch ein Moment der Selbstvergewisserung darüber, woher wir kommen, was uns geprägt hat und was wir von materiellen Objekten und damit verbundenen immateriellen Werten mit in unsere Gegenwart genommen haben. Schöner Nebeneffekt: Trotz des kleinen Kreises konnten die Museen Kontakt zu Besitzern mit eindrucksvollen Objekten knüpfen. Deren Geschichten werden künftig unsere Museumssammlungen und vielleicht einmal eine Ausstellung bereichern.

Ob aus Franken oder dem Schwarzwald, ob aus Rumänien, dem Sudetenland oder der Oberpfalz – alle Mitbringsel standen für Erinnerungen, die es wert sind, bewahrt und weitergegeben zu werden.

Am Ende des Erzählcafés erreichten uns dankbare Rückmeldungen, die uns ermutigen, das Format mit anderen Zielgruppen und Themenschwerpunkten weiterzuentwickeln. Denn unser Hunger nach Objekten und den dazugehörigen spannenden, traurigen sowie bewegenden Geschichten wurden nach diesem wunderbaren Termin gerade erst geweckt.