Wenn Ostern vor der Tür steht, ist der Hase nicht weit. Er begegnet auf handbemalten Eiern, als Schokoladenhase in Goldfolie, als Marzipanfigur und Deko-Objekt, auf Tischdecken und Servietten. Einer der bekanntesten Vertreter seiner Art – man könnte ihn auch als Urtyp der Hasendarstellungen bezeichnen – ist wohl der Dürer-Hase.

links: Handbemaltes Osterei mit Dürer-Hase und falscher Jahreszahl, rechts: Servietten mit Dürer-Hase. Bildnachweis: Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung

Dürer malt die Natur

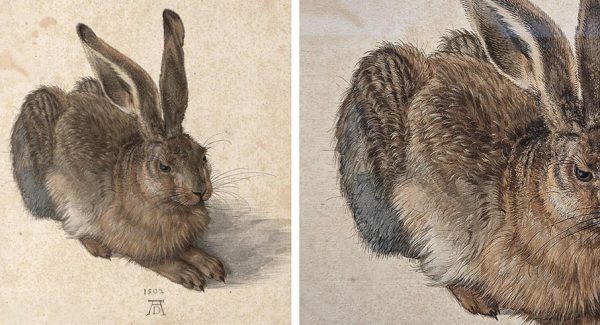

1502 zeichnete Dürer mit dem Pinsel auf Papier einen gewöhnlichen Feldhasen, wie er uns in den mitteleuropäischen Wiesen und Wäldern zuhauf begegnet. Dabei dürfte ihm wohl kaum bewusst gewesen sein, dass er eine zukünftige Werbeikone erschuf. Trotzdem war die kleine Naturstudie besonders für die Zeit kurz nach 1500: Dürer war einer der Ersten, der dem möglichst genauen Abbild der Natur so viel Aufmerksamkeit widmete. Seine erhaltenen Zeichnungen und Aquarelle faszinieren auch heute noch mit ihrem Detailrealismus und zeugen vom Beobachtungssinn des Nürnberger Künstlers.

Der Hase, der sein Zuhause heute in der Wiener Albertina hat, besticht besonders mit seinem täuschend echten Fellkleid, das Dürer auf raffinierte, aber durchaus arbeitsökonomische Weise nachahmte: Mit Braun- und Grautönen bildete er zunächst die Körperform des Tieres, um dann mit verschieden dünnen Pinseln und deckenderen Farben büschelweise angeordnete Haare nachzuzeichnen. Besonders deutlich zu erkennen ist das an den Hinterläufen, wo sich das Fellkleid wie in Wellen an den Körper des Tieres anschmiegt. Und klar wird auch, dass Dürer einen echten Hasen sehr genau studiert haben muss. Akribisch hat er beobachtet, welche optischen Effekte das Fell erzeugt, wie das Licht auf den einzelnen Härchen schimmert.

Was hoppelt da im Gras? Kopien des Dürer-Hasen im 16. Jahrhundert

Rund 50 Jahre nach Dürers Tod begann die Erfolgsgeschichte des Hasen: Die Vielzahl an erhaltenen Kopien bezeugt die Beliebtheit des Motivs im späten 16. Jahrhundert. Während einige Künstler das Aquarell möglichst detailgetreu mitsamt dem Monogramm kopierten – teils sicher auch mit Fälschungsabsicht – sticht ein Künstler besonders hervor: Hans Hoffmann. Mehrfach schuf er Darstellungen des Hasen und platzierte diesen mitunter zwischen Gräsern, Blumen und anderen Gewächsen. Dabei nutzte er nicht nur Aquarellfarben, er fertigte auch ein Gemälde des Hasen im Wald. Die Körperhaltung und Ausrichtung des kauernden Tieres entspricht vollkommen dem Werk Dürers, sodass das Vorbild eindeutig wiederzuerkennen ist.

links: Hans Hoffmann: Hase umgeben von Pflanzen, um 1585/ 1590, Aquarell auf Pergament, Rom, Galleria Nazionale di Arte Antica; rechts: Hans Hoffmann: Hase im Wald, um 1585, Öl auf Holz, Los Angeles, J. Paul Getty Museum

Hasen über Hasen: künstlerische Rezeption der (Post-)Moderne

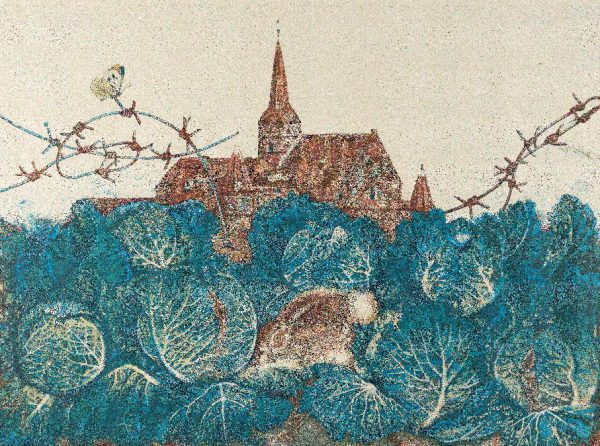

Einen zweiten Höhepunkt der künstlerischen Nachahmung und Neuinterpretation erlebte der Hase ab den 1970ern. Durch das große Jubiläum 1971 zu Dürers 500. Geburtstag und damit verbundene Ausstellungsprojekte angeregt, beschäftigten sich vermehrt zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler mit den Werken des Nürnbergers. Von Michael Matthias Prechtl über Toni Burghart bis zu Klaus Staeck interpretierten Kunstschaffende den Hasen neu, setzten ihn in neue Kontexte und verwendeten das Tiermotiv bevorzugt in ironisierender Weise. So kauert der Hase bei Prechtl zwischen Kohlköpfen im Nürnberger Knoblauchsland, unweit der Wehrkirche St. Georg in Kraftshof.

Michael Matthias Prechtl: Hase im Kraut, 1979, Lithographie. Bildnachweis: Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, Grafische Sammlung

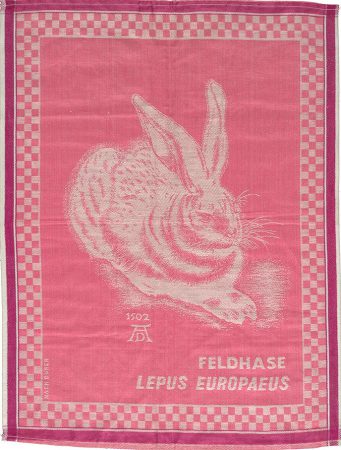

Auch Sigmar Polke verarbeitete den Dürer-Hasen mehrfach in seinen Werken – unter anderem in einem Readymade-Patchwork, das er aus verschiedenen Geschirrtüchern zusammensetzte. Eines davon: das Halbleinentuch der Firma Ross Textilwerke. In Webtechnik wird Dürers Hase hier mitsamt der Jahreszahl und dem Monogramm reproduziert.

Ross Textilwerke: Geschirrtuch mit Dürer-Hasen, um 1990, Halbleinen. Bildnachweis: Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung

Die wohl bekannteste Adaption der jüngeren Zeit entwickelte Ottmar Hörl: In Anlehnung an Dürers Aquarell „Das großes Rasenstück“ (Wien, Albertina) setzte er den Hasen in tausendfacher Ausführung als großes „Hasenstück“ 2003 auf dem Nürnberger Hauptmarkt in Szene. 7000 Hasenfiguren in Hell- und Dunkelgrün fügten sich in serieller Wiederholung und Anordnung zu einem Gesamtbild zusammen. Erneut im öffentlichen Raum konnte Hörl seinen Hasen 2014 in Wien platzieren, als eine übergroße Skulptur des Tieres in grellem Pink auf das Dach der Albertina gehoben wurde.

Kunst, Kommerz und Kitsch: der Hase als Werbeikone

Spätestens ab den 1990er Jahren setzte sich der Hase auch abseits der Kunstszene durch. Es war sicher nicht nur die Bekanntheit des Motivs, die ihm zum Siegeszug verhalf, sondern in erster Linie wohl seine Wirkung auf die Betrachterinnen und Betrachter. Mit seinem rundlichen Körper, den langen Ohren, dem weichen Fell und der ruhenden Haltung wirkt er wie ein niedliches Stück Natur zum Anfassen. So findet man Abbildungen des Tiers auf T-Shirts, Krawatten, Servietten und Bierkrügen.

Nicht ohne einen gewissen Beigeschmack von Kitsch begegnet der Hase als Deko-Objekt für die private Wohnung, beispielsweise in Form von Wandreliefs, oder als Osterschmuck. Unternehmen nutzen ihn gezielt als Werbeträger für Konsumartikel wie Pralinen, Wein und Bier.

Aber auch Kulturinstitutionen bedienen sich der Beliebtheit des Tiers. Das Nürnberger Projektbüro Kultur ließ eigens Dürer-Hasen aus Schokolade anfertigen, als Geschenk für die Förderer der 2002 stattfindenden Ausstellung anlässlich des 500. Geburtstags des Hasen. In Museumsshops wird der Dürer-Hase sogar als Radiergummi verkauft – zum Beispiel im Germanischen Nationalmuseum. Einfarbig erscheint er als Piktogramm nicht nur in serieller Reihung auf einer Krawatte, die SPD-Stadtratsfraktion forderte kürzlich Ampeln mit Hasen statt Ampelmännchen für Nürnberg (siehe Nürnberger Nachrichten, 01.03.2025).

Fernab vom Kontext des ursprünglichen Werks, von Dürers Naturstudie, ist der Hase zur einer eigenen Ikone herangewachsen, die sich für kulturelle, kommerzielle und politische Zwecke instrumentalisieren lässt. Aber auch ganz private, persönliche Zugänge zum Hasen lassen sich beobachten, etwa wenn der Hase als Tattoo auf dem eigenen Körper getragen wird. Ob als originalgetreue Wiedergabe – sozusagen als Hommage an Dürers Kunstfertigkeit – oder als individuelle Neuinterpretation, bleibt dabei den Trägerinnen und Trägern sowie Tattoo Artists überlassen.

links: Jonathan Rapha: Feldhase nach Dürer, Paris 2022 (Tattoo: © J. Rapha); rechts: Bea Hain für Julia Sommer: Hase mit Adiletten, Motiv von David Leutner nach Dürer, Nürnberg 2023 (Tattoo: © B. Hain, Motiv & Design: © D. Leutner, Foto: © J. Sommer)

Faszination Hase

Die vielen Versionen des Dürer-Hasen zeugen von der ungebrochenen Popularität des Künstlers und seines Werks. Vielleicht ist das Motiv gerade deshalb so attraktiv, weil Feldhasen in freier Wildbahn bekanntlich genau das nicht tun, worauf Dürer uns blicken lässt: ein entspanntes, unbewegtes Tier, das wir in aller Ruhe betrachten können. Ist es sonst doch nicht mehr als ein Wimpernschlag, den man auf die scheuen Feldhasen werfen kann, bevor sie sich schon wieder auf der Flucht befinden. Dürers Studie lädt dagegen gerade dazu ein, sie mit all ihren faszinierenden Details ausgiebig zu mustern.

Übrigens: Die Museen der Stadt Nürnberg arbeiten seit 2020 zusammen mit der Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung und der Universitätsbibliothek Heidelberg an dem virtuellen Forschungsnetzwerk duerer.online, das perspektivisch ein vollständiges Werkverzeichnis der Druckgraphik, Gemälde und Zeichnungen des Künstlers sowie des Nachlebens enthalten wird. Bereits über 2400 Werke sind dort zugänglich (Stand April 2025), darunter auch der Großteil der hier gezeigten Objekte. Für alle Interessierten findet jeden 3. Donnerstag im Monat von 13-14 Uhr eine offene Gesprächsrunde statt. Weiter Informationen finden sie unter

Forschungsnetzwerk duerer.online

arthistoricum.netBlog

Weiterführende Literatur

Berninger, Ulrike: … und vermehrt sich wie die Karnickel. Dürers Hase zwischen Kunst und Kommerz. In: Der Hase wird 500. 1502-2002. Beiträge zu Albrecht Dürer und seinem Hasen. Hg. vom Kulturreferat der Stadt Nürnberg. Nürnberg 2002.

Koreny, Fritz: Albrecht Dürer und die Tier- und Pflanzenstudien der Renaissance. Ausst.-Kat. Wien 1985. München 1985.

Metzger, Christof (Hg.): Albrecht Dürer. Ausst.-Kat. Wien 2019. München u.a. 2019.

Tschetschik-Hammerl, Ksenija: Eine Geschichte von Hasen: Zu Sigmar Polkes Rezeption des Feldhasen von Albrecht Dürer. In: RIHA Journal 2022,

online verfügbar

Tschetschik-Hammerl, Ksenija: Nach Dürer. Kunst begegnet Natur bei Hans Hoffmann und Daniel Fröschel. Petersberg 2023.

Susanna Szikal ist Mitarbeiterin in den Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg.

Kai

3 / 4 / 2025 | 13:13

👍 Ich sitze gerade neben dem Hasen (als Kühlschrankmagnet) und lese diesen schönen Artikel.

Jost Sagasser

3 / 4 / 2025 | 13:19

Liebe Frau Dr. Aescht,

das ist eine wunderbare Geschichte, die Sie hier aus aktuellem Anlass publizieren.

Viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Blog. Ich bleibe ein interessierter Abonnent und Leser. 😀